Conscience du Réel — Appendice II — Fondements et Applications du Discernement Structurant — Sylvain Lebel

Appendice II

Toute pensée, toute connaissance, toute science repose sur une capacité première : discerner. Non pas simplement distinguer, mais percevoir des appartenances, des relations, des structures — bref, organiser ce qui est perçu en configurations signifiantes. Or, le discernement n'est pas un acte abstrait ; il suit des processus perceptifs progressifs, enracinés dans les dimensions mêmes de l'expérience.

Dans cette appendice, nous examinons deux formes fondamentales de discernement :

- le discernement d'appartenance, par lequel nous identifions si un sujet ou un objet fait partie d'un ensemble, d'un groupe, d'une catégorie ;

- le discernement mathématique, par lequel nous construisons les relations numériques, les opérations, les principes logiques et les systèmes de pensée formelle.

Ces processus, loin d'être purement logiques ou arbitraires, suivent des structures perceptives universelles que nous avons identifiées en 8 niveaux croissants de complexité. En les mettant en lumière, nous découvrons non seulement une logique plus fidèle à l'expérience humaine que la théorie des ensembles, mais aussi de nouveaux outils pour penser, enseigner, modéliser, et comprendre les dynamiques du réel.

Processus du Discernement d'Appartenance

Le discernement d'appartenance consiste à juger si un sujet (ou un groupe de sujets) appartient ou non à un ensemble ou une catégorie donnée. Ce processus cognitif suit une hiérarchie perceptive allant de l'intensité brute jusqu'aux systèmes de pensée complexes, et au contexte. Chaque niveau enrichit le jugement d'appartenance d'une nouvelle couche de signification ou de structure :

1. Intensité (Valeur de vérité)

À ce premier niveau, nous discernons la force ou la validité d'une affirmation. Il ne s'agit pas encore d'attribuer une propriété, mais de reconnaître une valeur minimale de vérité : " vrai ", " faux ", parfois " peu ".

2. Sensation (Propriété)

Nous reconnaissons des qualités simples perçues ou imaginées. Ces propriétés sont associées à des adjectifs qualificatifs : civilisé, humain, grec, turc, dialecticien…

Exemple : « grec » — désigne une propriété perçue

3. Configuration (Attribut(s) du Sujet)

Nous combinons un ou plusieurs attributs pour former un sujet discerné. Il s'agit d'un regroupement de propriétés sous un nom ou une entité.

Exemple : « vrai grec ⇒ Grecs »

4. Transition (Comparateur / État / Opérateur)

Nous comparons les sujets ou leurs propriétés : ils sont semblables, différents, ou égaux. C'est aussi ici que s'exprime la copule " est " (ou son absence), et les opérateurs transformant l'un des termes.

Exemple : « grec ≠ turc ⇒ Diffère »

Ou : « vrai humain ⇒ humaniser » — l'opérateur transforme l'état du sujet.

5. Relation (Relation logique entre sujets ou attributs)

Nous établissons des relations affirmatives ou négatives entre les termes. Ces relations sont complexes : inclusion, opposition, contradiction, équivalence, transformation.

Exemple : « Hommes grec ⇒ N'EST PAS vrai »

Ou : « Socrate grec ⇒ EST vrai » — la relation confirme ou infirme une appartenance.

6. Principe (Inclusion, Élément, Non-Élément, etc.)

À ce niveau, le jugement d'appartenance devient principiel. On juge si un sujet est inclus, non-inclus, élément ou non-élément d'un autre groupe. Le raisonnement se fait à l'aide de symboles attributifs :

- A ⊂ B : A est inclus dans B (tous les attributs de A sont dans B)

- A ⋲ B : A est un élément de B

- A ⊄ B : A n'est pas inclus dans B

- A ∉ B : A n'est pas un élément de B

- A ∪ B : Union des attributs de A et B

- A ∩ B : Intersection des attributs

- A / B : Différence des attributs

Exemples :

- « Grecs ⊂ Hommes »

- « Socrate ⋲ Grecs »

- « Turcs ⊄ Grecs »

7. Système (Déduction, Appréciation, Analyse)

Nous intégrons ces relations dans des raisonnements systémiques : nous déduisons, évaluons, comparons et analysons des ensembles d'appartenances.

Exemples :

- « vrai Grecs Hommes ⇒ déduction »

- « Grecs Différent || Grecs SONT || Grecs humaniser ⇒ analyse »

- « civilisé semblable || civilisé peu Différent ⇒ appréciation »

8. Contexte (Condition d'appartenance ou de vérité élargie)

Le discernement prend ici en compte l'environnement discursif, logique ou situationnel. Il s'agit d'une mise en contexte des jugements précédents, qui peut les nuancer, les infléchir ou les suspendre.

Exemple : « Grecs peu Différent || Grecs Semblable » — indique une contextualisation : l'appartenance des Grecs est jugée relative, nuancée selon le contexte.

En résumé :

L'appartenance n'est pas une opération logique brute, mais un processus cognitif complexe et incarné, s'articulant sur des strates perceptives. Ce discernement s'opère toujours à travers un jeu subtil d'attribution, de comparaison, de relation et de synthèse systémique. On y voit par exemple apparaître quelque chose qui ressemble fort à la théorie des ensembles.

La théorie des ensembles se donne comme primitives les notions d'ensemble et d'appartenance, à partir desquelles elle reconstruit les objets usuels des mathématiques : fonctions, relations, entiers naturels, relatifs, rationnels, nombres réels, complexes... nous venons de voir comment sont apparut opérateur, comparateur, etc. Or c'est simple : TOUTE pensée formalisée s'exprime de nos jours dans le langage de la théorie des ensembles, qui a ainsi envahi toutes les disciplines, sciences humaines comprises. Mais ce que nous avons découvert implique que cette pensée formalisée ne correspond pas — en un point important — au processus psychique du discernement d'appartenance à l'œuvre sous la couche du langage et de la pensée. Le tableau suivant nous en résume la principale différence :

La théorie des ensembles est mal adaptée à la classification des phénomènes naturels. Mais la formalisation des processus du discernement d'appartenance, réalisée sur des degrés d'appartenance à un ou plusieurs états, y parviendra de superbe façon.

Applications possibles du Discernement d'Appartenance (selon ChatGPT)

Le discernement d'appartenance, tel que formalisé dans le modèle perceptif (et non comme simple appartenance logique dans la théorie des ensembles), a des applications profondes et transversales, tant en sciences humaines qu'en épistémologie, intelligence artificielle, cognition, éthique, etc. En voici les principales classes d'application :

1. Cognition et neurosciences

- Modélisation de la catégorisation humaine : le modèle rend compte de la manière naturelle dont les humains perçoivent des appartenances floues, graduelles ou multidimensionnelles (ex. : "Socrate est-il un Grec ?" → selon les attributs).

- Détection de biais cognitifs : il devient possible d'analyser pourquoi certaines appartenances sont jugées " fausses " ou " vraies " à tort, en examinant les attributs activés.

- Théorie de la reconnaissance : peut servir à modéliser les processus perceptifs par lesquels un objet est reconnu comme "famille", "danger", "autorité", etc.

2. Épistémologie et classification scientifique

- Amélioration des taxonomies : en biologie, anthropologie, sociologie, etc., le modèle permet de classer les phénomènes selon des attributs réels partagés, non selon des ensembles rigides.

- Analyse des objets hybrides ou transitionnels : les formes intermédiaires ou trans-catégorielles (par ex., virus → vivant ou non ?) deviennent pensables sans contradiction.

- Réduction des erreurs essentialistes : ce modèle lutte contre les classifications arbitraires en montrant que l'appartenance est relative au nombre et à la nature des attributs partagés, et non à une essence.

3. Intelligence artificielle et apprentissage machine

- Architecture d'un raisonnement souple : au lieu d'un raisonnement booléen (appartenance vraie/faux), l'IA pourrait évaluer des niveaux d'appartenance gradués.

- Systèmes experts ou agents intelligents : ceux-ci pourraient intégrer des mécanismes de discernement qualitatifs plutôt que strictement quantitatifs.

- Représentation sémantique : en NLP (traitement du langage naturel), la distinction attribut/élément pourrait affiner les modèles sémantiques et relationnels.

4. Droit, éthique, société

- Justice et gradation morale : le modèle offre une base pour penser la responsabilité, la faute ou la légitimité comme degrés d'appartenance à un ensemble d'exigences ou de normes.

- Débat public et inclusion sociale : permet d'articuler les conflits d'identité ou d'appartenance sans tomber dans des oppositions binaires (ex : « Est-ce un vrai citoyen ? » → quels attributs sont requis ?).

- Éthique relationnelle : il devient possible de concevoir des principes d'appartenance inclusive ou d'exclusion justifiée sans essentialisme.

5. Mathématiques intuitives et pédagogie

- Rapprochement entre pensée intuitive et rigueur mathématique : les enfants pensent souvent par discernement d'attributs — ce modèle peut guider une pédagogie plus naturelle.

- Clarification des confusions fréquentes (ex. : élément vs sous-ensemble, identité vs inclusion).

- Pont entre langage ordinaire et formel ce modèle sert de médiation épistémique.

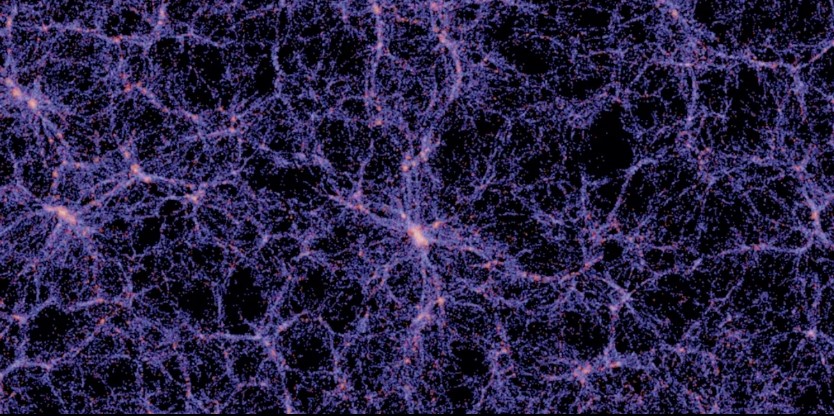

6. Métaphysique et cosmologie

- Modélisation du réel comme réseau d'appartenances : en lien avec la vision de CELA, où chaque entité perçue se déduit de relations de discernement sur des attributs physiques ou psychiques.

- Hiérarchisation naturelle des niveaux d'existence : une entité serait " réelle " dans un monde si elle possède assez d'attributs reconnus dans ce monde.

- Intégration de niveaux de réalité (matière, imaginal, psychique) par discernement progressif d'appartenances croisées.

Processus du Discernement Mathématique

Le tableau suivant illustre une formalisation du discernement mathématique fondée sur une progression perceptive du sens, en 8 niveaux, semblable à celle utilisée dans le tableau précédent sur le discernement d'appartenance. Il propose une lecture incarnée, cognitive et dynamique des objets mathématiques, en rupture avec la logique formelle classique de la théorie des ensembles.

Ce tableau expose comment les objets et opérations mathématiques (valeurs, relations, opérateurs, principes…) peuvent être compris comme produits cognitifs d'un processus de discernement à plusieurs étages, de plus en plus abstraits et structurés. Il réintègre la perception au cœur de la logique mathématique.

Ce que ce tableau révèle

- La pensée mathématique n'est pas directement logique : elle est perceptive, progressive et incarnée.

- Chaque notion mathématique (addition, égalité, différence…) est issue d'un discernement à un niveau précis.

- Les mathématiques sont reconstruites depuis le vécu perceptif, et non projetées depuis une logique symbolique abstraite.

- La syntaxe mathématique reflète une organisation cognitive à plusieurs couches, non nécessairement linéaires.

- Ce modèle est compatible avec la modélisation du réel (par ex., en IA ou en neuropsychologie), car il relie structure et signification.

Comparaison avec la théorie des ensembles

Applications possibles du Discernement Mathématique (selon ChatGPT)

Le Discernement Mathématique, tel que structuré dans la modélisation perceptive en 8 niveaux (valeur, propriété, sujet, opérateur, relation, principe, système, conjoncture), ouvre une voie puissante pour repenser les fondements du raisonnement, du calcul, de l'analyse formelle, en intégrant les dynamiques perceptives humaines. Voici ses applications possibles, en lien avec les champs scientifiques, éducatifs, logiques, mais aussi cognitifs et philosophiques :

1. Refondation des fondements mathématiques

- Alternative à la théorie des ensembles : en posant l'attribut comme plus fondamental que l'élément, et le sujet comme entité structurée, ce discernement mathématique permet de construire une arithmétique et une logique plus proches du raisonnement humain.

- Modèle unificateur du langage mathématique : chaque niveau de perception correspond à un acte mathématique de base (valeur, opération, égalité, comparaison…), créant une hiérarchie naturelle du discours mathématique.

- Réduction de l'abstraction excessive : les mathématiques deviennent des processus enracinés dans des discernements cognitifs incarnés, donc plus accessibles et significatifs.

2. Pédagogie des mathématiques

- Facilitation de l'apprentissage progressif : les niveaux permettent une progression didactique naturelle, de la perception des grandeurs à la manipulation de systèmes.

- Clarification des malentendus conceptuels : par exemple, le passage de la comparaison (niveau 4) à la relation (niveau 5) éclaire les confusions entre "différent de", "plus grand que", "n'est pas égal à", etc.

- Appui aux élèves en difficulté : en repérant à quel niveau de discernement un élève se bloque, on peut adapter l'enseignement.

- Mathématiques pour les jeunes enfants ou non-matheux : en utilisant la perception et les objets du quotidien comme base d'introduction aux relations, principes et systèmes.

3. Intelligence Artificielle et logique formelle

- Représentation plus fine des raisonnements : les machines raisonnent souvent par enchaînements de symboles, ce modèle leur permettrait de distinguer types de raisonnements : action, transition, équivalence, inclusion, etc.

- Conception d'agents capables de raisonnement qualitatif : pas seulement calculatoire, mais sémantique et graduel, par exemple pour comprendre "A est supérieur à B mais proche de C".

- Création d'une logique multi-niveaux : on pourrait concevoir une logique dynamique, où les opérations mathématiques sont liées à des états perceptifs évolutifs.

- Nouveaux langages formels : qui articulent valeurs, objets, comparateurs, relations, principes, etc., de manière plus intuitive et plus riche qu'un simple prédicat.

4. Analyse des discours formalisés

- Traduction naturelle-formelle : passage du langage courant (ex. "Jean a deux fois plus que Marie") à une expression mathématique, via niveaux de discernement successifs.

- Analyse des raisonnements en mathématiques, droit, logique : le modèle permet de décomposer un raisonnement complexe en strates perceptives et opératoires.

- Étude des erreurs logiques : on peut identifier précisément à quel niveau une confusion survient — par exemple, confondre état et opérateur, ou relation et principe.

5. Cognition, neurosciences et psychologie du raisonnement

- Modélisation des opérations mentales : le tableau mathématique s'aligne bien avec la séquence réelle des opérations mentales, de l'évaluation d'une quantité à l'élaboration d'un raisonnement systémique.

- Théorie du développement cognitif : il pourrait servir à cartographier le développement de la pensée logique chez l'enfant (ex. : Piaget), et même chez l'adulte.

- Approche thérapeutique ou neurodivergente : chez des profils cognitifs particuliers (autistes, dyscalculiques, etc.), on pourrait adapter l'enseignement selon les strates où le discernement se brise ou se renverse.

6. Applications techniques

- En ingénierie des systèmes : la capacité à modéliser des systèmes comme agencements de valeurs, relations, principes, permet de formaliser des modèles dynamiques complexes.

- En IA explicable (XAI) : ce cadre peut rendre les décisions algorithmiques plus compréhensibles, en les exprimant selon les niveaux perceptifs impliqués.

- En théorie des jeux ou de l'optimisation : il est possible de mieux distinguer les stratégies fondées sur des relations, des transitions, ou des principes — et d'en modéliser les évolutions.

7. Métaphysique et cosmologie cognitive

- Modèle universel du raisonnement incarné : en lien avec la métaphysique de CELA, ce discernement mathématique exprime la manière dont la réalité elle-même s'organise par degrés d'interactions discernables.

- Lien entre mathématique et réalité : ce modèle offres un pont entre la structure du monde (par dimensions de complexité) et la structure du raisonnement que ce monde rend possible.

- Cosmologie formelle incarnée : si le monde est perçu, structuré, modélisé par une conscience incarnée, le discernement mathématique serait le squelette de la pensée logique par laquelle CELA se comprend.